ウィッグのいらない社会へ ―ヘアドネーションの先に― 〈INTERVIEW〉Japan Hair Donation & Charity 代表理事 渡辺貴一さん(後編)

前回 に引き続き、ヘアドネーションのNPO法人「ジャーダック(Japan Hair Donation & Charity)」代表、渡辺貴一さんへのインタビューをお届けします。

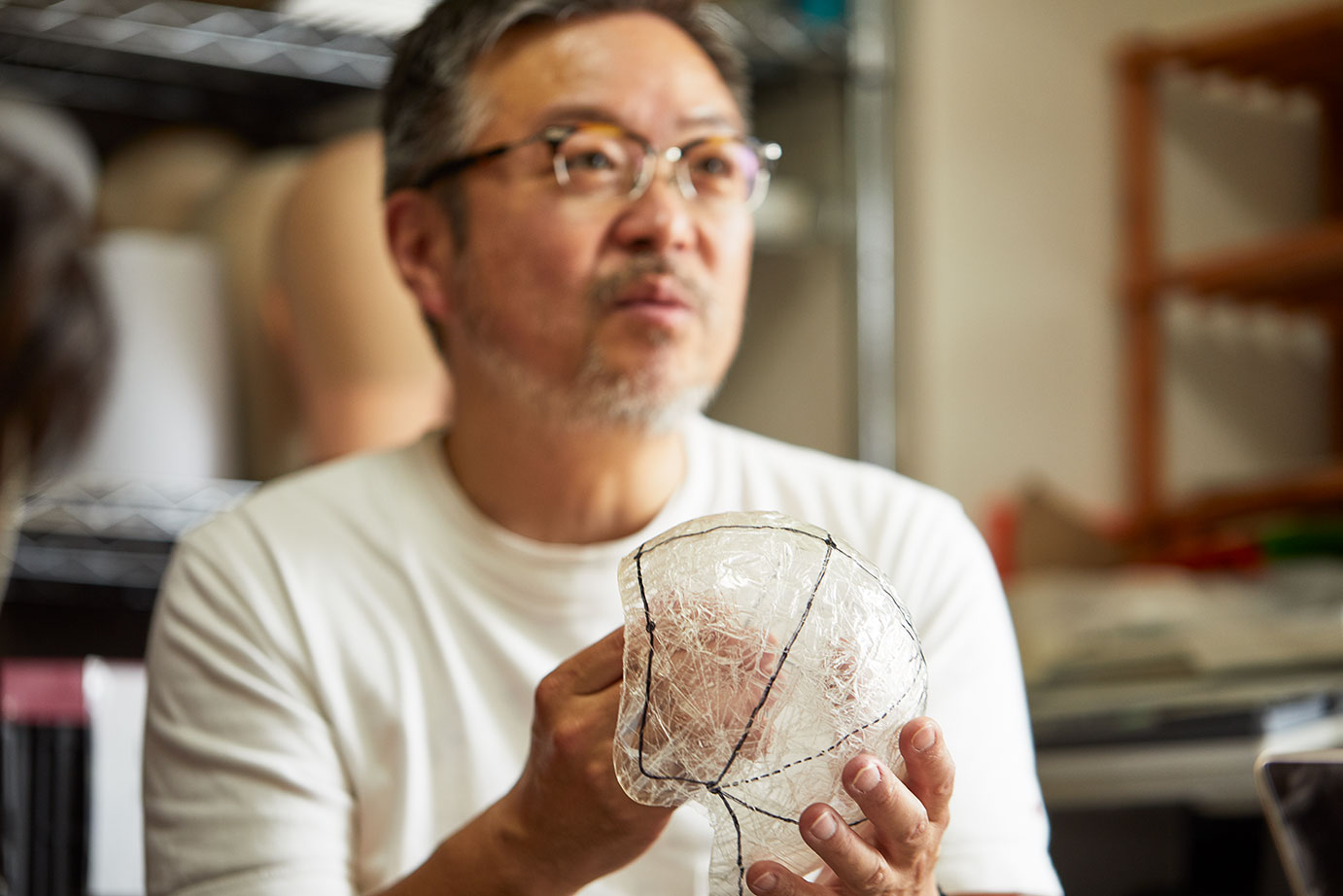

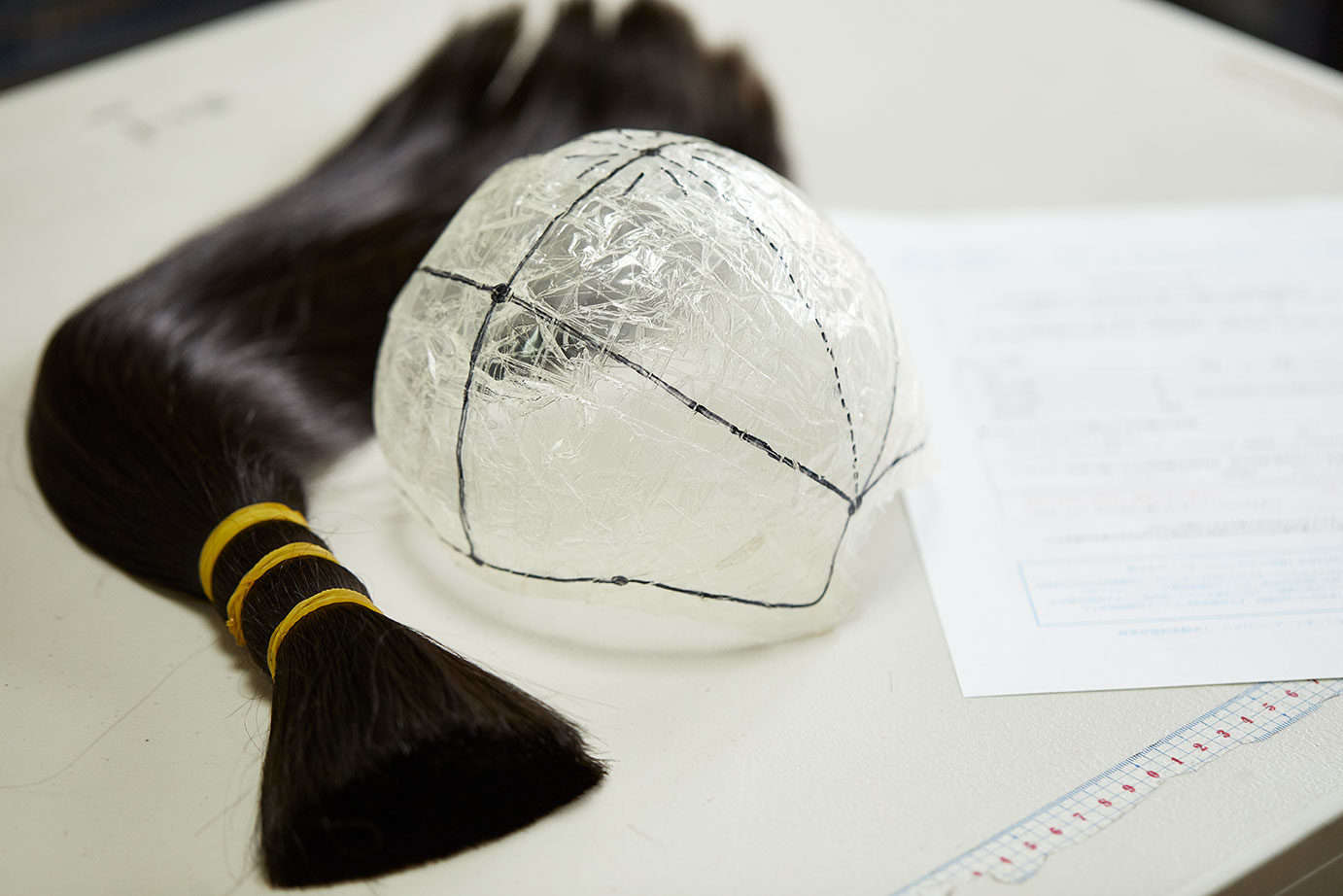

ウィッグ製作のために、レシピエント(受取者)の頭をかたどったもの。メジャーメントと呼ばれるこの作業のために、渡辺さんをはじめとするジャーダックの職員も日本中をかけまわる。

ウィッグ製作のために、レシピエント(受取者)の頭をかたどったもの。メジャーメントと呼ばれるこの作業のために、渡辺さんをはじめとするジャーダックの職員も日本中をかけまわる。 決して「いいこと」をしているわけではない。

ーヘアドネーションは切った髪を送るだけという気軽さからも、人々が参加しやすいチャリティと言われていますね。 「そうですね。頑張って髪を伸ばして送ってくださることは有難いですが、僕らとしてはもっと気軽に、気が向いたら伸ばして、切るときに思い出したら提供する、というのでいいと思っているんですよ。 ヘアドネーションって全然特別なことではないし、それは『私は寄付しない』という選択と同等でないとおかしいよね、という話は団体内でもよくしています。 髪を切ったときに『ヘアドネーションしたの?」と聞かれる一言だって、場合によっては一種の同調圧力で。なんでしないといけないのって、僕らも思います(笑)。 寄付しない自由が担保されない限り、する自由にも価値のつけようがない。どちらの選択も同等で、それはウィッグを受け取る側が、引け目を感じる必要がないのと同じです。 今はまだヘアドネーションという行動自体が目新しいけど、みんなが知るようになった後は捉え方が変わるはず。そのためにもまず、まずはこの活動の存在を広めることかなと。誰でもヘアドネーションなんて知っている世の中になれば、もっと活動の意味が広がっていくと思います。今はまだ過渡期ですね」旅する髪。行く先は。

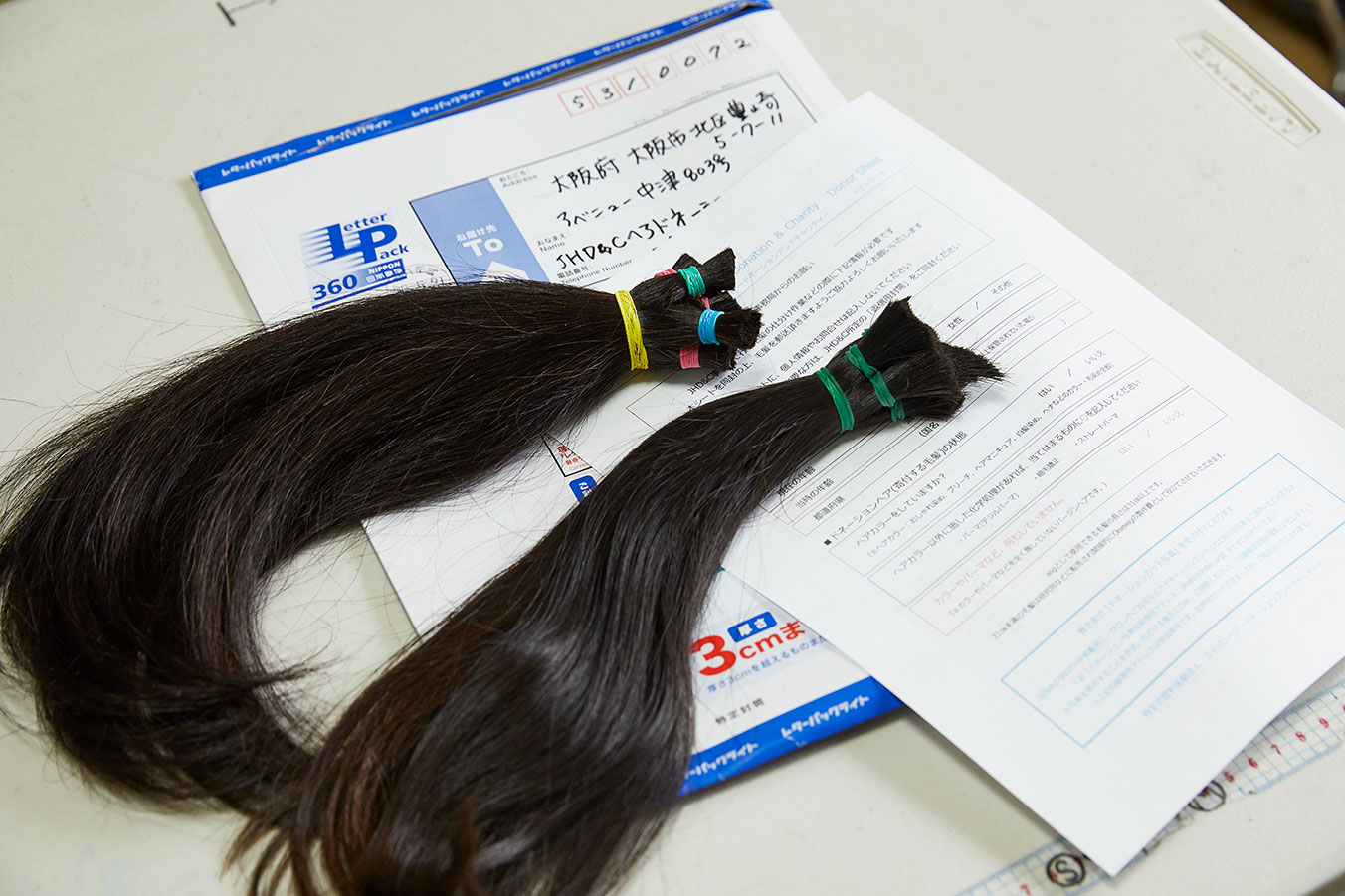

「Onewig(ジャーダックが無償で提供する子供用の医療用ウィッグ)ができるまでに、髪はすごい距離を何度も移動しているんです。まず、髪を切った人の元からジャーダックへ。そして海外の洗髪・脱色工場へ。 そこから一度日本に戻ってきて、また海外のウィッグ工場へ。日本に戻ってきたら、2つの機関(ジャーダックとウィッグメーカー)で検品を済ませ、やっとレシピエント(受取者)の手元へと送られます。 それからレシピエントはウィッグを持って美容院へ行き、自分好みのヘアスタイルに整えてもらって、やっとウィッグをつけられる。距離だけでなく、とんでもない数の人の手を経て、髪の毛が旅をするわけです。ジャーダックはその中で別に何も作っていないんですけど、みなさんの心のインフラを作れたのかなって自己評価しているんです(笑)。ドナーや協賛企業のみなさんの、何か人の役に立ちたいという気持ちを拾い上げられたのかもしれません」

「Onewig(ジャーダックが無償で提供する子供用の医療用ウィッグ)ができるまでに、髪はすごい距離を何度も移動しているんです。まず、髪を切った人の元からジャーダックへ。そして海外の洗髪・脱色工場へ。 そこから一度日本に戻ってきて、また海外のウィッグ工場へ。日本に戻ってきたら、2つの機関(ジャーダックとウィッグメーカー)で検品を済ませ、やっとレシピエント(受取者)の手元へと送られます。 それからレシピエントはウィッグを持って美容院へ行き、自分好みのヘアスタイルに整えてもらって、やっとウィッグをつけられる。距離だけでなく、とんでもない数の人の手を経て、髪の毛が旅をするわけです。ジャーダックはその中で別に何も作っていないんですけど、みなさんの心のインフラを作れたのかなって自己評価しているんです(笑)。ドナーや協賛企業のみなさんの、何か人の役に立ちたいという気持ちを拾い上げられたのかもしれません」  ー1つのウィッグをつくるには、20人〜30人分のヘアドネーションが必要だとも聞きました。ドネーションの髪だけでできたウィッグというのは、とても珍しいのではないでしょうか。 「そうですね。中でも日本に集まった髪だけでつくっているウィッグというのは、ほとんど他にないと思います。髪を買い付ければもっと早く、安くウィッグを作れるのですが、髪をくださった人たちの気持ちも届けるということを重要視しているし、単にウィッグを作ることが目的だとは思っていないので」 ーウィッグを提供する先に目的があるということでしょうか? 「今はウィッグの提供を待っている人数が多いので、提供を急ぎたいとか、運営のための予算がもっと欲しいとか、そういう気持ちはあります。でも、もし仮にずっと、ジャーダックがウィッグの提供数を増やしていったとしたら、その世の中はあまりよくなっていないと思いませんか? ずっとウィッグが必要とされている社会というのは、果たして良い社会なのかと。この問いは自分たちがしている活動と一見矛盾しているんですけど……。 いつかのタイミングで、ウィッグが必要とされる数が一定になったり、少し減ったりするといいなと。誰もがウィッグをしなくてもストレスを感じずに暮らしていける世の中になってきたら、そうなってこそ、この活動の価値というか意味があるように思うんです」

ー1つのウィッグをつくるには、20人〜30人分のヘアドネーションが必要だとも聞きました。ドネーションの髪だけでできたウィッグというのは、とても珍しいのではないでしょうか。 「そうですね。中でも日本に集まった髪だけでつくっているウィッグというのは、ほとんど他にないと思います。髪を買い付ければもっと早く、安くウィッグを作れるのですが、髪をくださった人たちの気持ちも届けるということを重要視しているし、単にウィッグを作ることが目的だとは思っていないので」 ーウィッグを提供する先に目的があるということでしょうか? 「今はウィッグの提供を待っている人数が多いので、提供を急ぎたいとか、運営のための予算がもっと欲しいとか、そういう気持ちはあります。でも、もし仮にずっと、ジャーダックがウィッグの提供数を増やしていったとしたら、その世の中はあまりよくなっていないと思いませんか? ずっとウィッグが必要とされている社会というのは、果たして良い社会なのかと。この問いは自分たちがしている活動と一見矛盾しているんですけど……。 いつかのタイミングで、ウィッグが必要とされる数が一定になったり、少し減ったりするといいなと。誰もがウィッグをしなくてもストレスを感じずに暮らしていける世の中になってきたら、そうなってこそ、この活動の価値というか意味があるように思うんです」

ジャーダック(Japan Hair Donation & Charity)の活動内容や、ヘアドネーションの方法のインストラクションは、こちらの

公式サイト

をご覧ください。

ジャーダック(Japan Hair Donation & Charity)の活動内容や、ヘアドネーションの方法のインストラクションは、こちらの

公式サイト

をご覧ください。